Ab jetzt gibt’s hier auf dem Blog jeden Monat fünf Fragen und meine Gedanken dazu. Ich hab mal vor einigen Jahren bei einer Aktion von Nic teilgenommen, die mir immer sehr viel Spaß gemacht hat. Also dachte ich, ich lass das Ganze mal wieder aufleben mit neuen Fragen. Wen die alten Sachen interessieren, bitte hier entlang.

Ich starte diese kleine Kolumne auch, weil ich meinem Blog wieder mehr Struktur geben möchte. Statt nur dann zu schreiben, wenn mich die Lust oder Wut packt, will ich mir bewusst Zeit nehmen, zurückzuschauen: Was hat mich in diesem Monat bewegt? Was hat mich sprachlos, ratlos oder wütend gemacht und was vielleicht auch hoffnungsvoll?

Die Themen kommen wie immer aus meiner Perspektive: ein bisschen Ruhrgebiet, ein bisschen Weltgeschehen, viel Gesellschaft, queerer Blick, politisches Interesse und immer die Frage: Was bedeutet das eigentlich für mich?

Das alles hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es wird auch keine fixen Rubriken geben. Es ist ein Versuch, Ordnung ins Gedankenchaos zu bringen. Und vielleicht auch ein kleiner Anstoß zum Weiterdenken.

Los geht’s mit dem Juni.

Inhalt

Warum diskutieren wir in Deutschland ernsthaft darüber, ob die Regenbogenflagge die Neutralitätspflicht verletzt?

Ich dachte ja wirklich, wir wären da weiter. Aber dann las ich im Juni von dieser Klage in Berlin – es geht um eine Regenbogenflagge im Eingangsbereich eines Schulhorts – und dachte: Wait. Nicht schon wieder.

Worum geht’s? Ein Vater klagt, weil im Eingangsbereich des Horts, in den sein Kind geht, eine Regenbogenflagge hängt. Das verstoße seiner Meinung nach gegen die staatliche Neutralitätspflicht. Öffentliche Einrichtungen, so sein Argument, dürften sich nicht politisch positionieren.

Klingt erstmal technisch, fast schon vernünftig. Aber ich frag mich: Seit wann ist ein Symbol für Vielfalt und Zugehörigkeit parteipolitisch? Seit wann ist Sichtbarkeit eine politische Position?

Ich hab’s nochmal nachgelesen, auch weil ich kurz dachte, ich hätte da vielleicht was falsch verstanden: Die Regenbogenflagge steht nicht für eine Partei. Nicht für eine Weltanschauung. Nicht für eine Ideologie. Sie steht für etwas ziemlich Grundgesetzliches: Menschenwürde, Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung.

Das hat auch das Verwaltungsgericht Dresden 2020 so gesehen, als ein Kläger gegen das Hissen der Flagge am sächsischen Justizministerium vorging. Das Gericht stellte klar: Die Flagge ist kein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot.

Selbst Regenbogen-Aufkleber auf Polizeiautos werden juristisch nicht als Problem gesehen, solange keine Partei dahintersteht. Und jetzt soll ein Stück Stoff an der Wand im Hort ein Problem sein?

Ich glaube, hier wird gerade gezielt etwas verdreht: Neutralität heißt nicht, dass der Staat keine Haltung zeigen darf. Neutralität heißt, dass er niemanden bevorzugt oder ausschließt. Und wenn eine Flagge dazu beiträgt, dass sich queere Kinder, Jugendliche oder Eltern nicht übersehen fühlen, dann hat sie da genau ihren Platz.

Ein Armband, ein Pin, eine Flagge, das sind ja alles keine Kampfansagen. Das sind Einladungen. Sie signalisieren: Du bist hier willkommen. Du wirst gesehen. Du bist gemeint.

Und wenn wir anfangen, ausgerechnet diese Zeichen infrage zu stellen, geht’s nicht um Neutralität. Dann geht’s um Unsicherheit. Oder Feigheit. Oder um den Versuch, Haltung kleinzureden, weil sie plötzlich unbequem wird.

Ich find das gefährlich. Und ich find: Gerade jetzt ist der Moment, in dem wir solche Flaggen nicht abhängen, sondern erst recht aufhängen sollten. Das Gericht hat übrigens die Klage gegen die Progress-Pride-Flagge abgewiesen.

Warum vergessen wir so oft, wie viel gute Kultur direkt vor unserer Haustür passiert?

Im Juni habe ich eine Einladung bekommen von Phoenix des Lumières in Dortmund. Die neue Ausstellung heißt „Asterix & Obelix – ein immersives Abenteuer“. Visuell bestimmt wieder eindrucksvoll inszeniert, technisch auf Top-Niveau, wie man es von Phoenix kennt. Aber ganz ehrlich: thematisch ist das einfach nicht so meins. Ich hab als Kind die Filme ganz gerne geguckt, aber heute holt mich das nicht mehr so ab.

Trotzdem wollte ich die Einladung hier mal erwähnen. Nicht nur, weil die Einladung freundlich war, sondern weil ich mich dabei auch an eine Ausstellung erinnert habe, die ich dort vor einer Weile besucht habe: Hundertwasser.

Und vielleicht ist das auch der eigentliche Grund, warum ich die Asterix-Ausstellung hier trotzdem erwähne, obwohl ich selbst nicht hingehe: Weil es mich daran erinnert hat, dass ich schon viel zu lange keine Ausstellung mehr im Ruhrgebiet besucht habe. Und dass hier mehr geht, als man oft denkt.

Deshalb: Vielleicht ist Asterix ja genau das Richtige für jemanden von euch? Infos und Tickets gibt es hier.

Was habe ich im Juni gelesen und was ist bei mir hängen geblieben?

Im Juni habe ich Sara Gmuers Roman Achtzehnter Stock gelesen, empfohlen von Gunda, die den Buchladen Buch im Busch führt. Zu Gunda gehe ich oft, wenn ich ein Geschenk brauche oder mal wieder das Gefühl habe, dass ich dringend einen neuen Roman lesen will, der mich nicht langweilt. Sie kennt meinen Geschmack inzwischen ziemlich gut.

Manchmal liest man ja ein Buch nicht, weil man nach Leichtigkeit sucht, sondern weil man wissen will, wie sich das Leben anderer anfühlt.

Sara Gmuer erzählt in Achtzehnter Stock mit schonungsloser Ehrlichkeit vom Alltag der alleinerziehenden Schauspielerin Wanda und ihrer Tochter Karlie in einem Berliner Hochhaus. Statt Glanz und Glamour gibt es Plattenbau, Hitze im Hof und kaputte Fahrstühle. Es ist kein Heldenepos, sondern eine ungeschönte Momentaufnahme eines Lebens zwischen Zweckgemeinschaften, Kinderlärm und prekären Träumen.

Besonders stark ist der Roman, wenn er ganz nah an seinen Figuren bleibt: Sara Gmuer fängt Sprache, Denkweise und sozialen Hintergrund ihrer Protagonist:innen mit feinem Gespür ein, inklusive Berliner Schnauze, ohne dass es gekünstelt wirkt. Die Authentizität der Dialoge, die plastisch beschriebenen Wohnverhältnisse und die beiläufige Verankerung in gesellschaftspolitischen Themen wie Corona oder Bürgergeld geben dem Roman eine Tiefe, die authentisch wirkt.

An manchen Stellen hatte ich aber das Gefühl, es wird ein bisschen zu viel. Eine dramatische Hirnhautentzündung, ein märchenhafter Karrieresprung, da verliert die Erzählung für mich kurz den Boden, den sie vorher so eindrucksvoll abgebildet hat. Der Kontrast zwischen nüchterner Realität und fast filmreifem Plotpunkt war mir an diesen Stellen zu krass. Und trotzdem: Achtzehnter Stock bleibt ein lesenswerter Roman.

Warum wird mir mulmig, wenn auf TikTok „Tradwife“-Ästhetik trendet und was sagt das über die queere Sicht auf Rollenbilder heute?

Was zur Hölle ist eigentlich dieser Tradwife-Trend? Bis vor Kurzem kannte ich ihn gar nicht. Aber dann habe ich mit einer Kollegin darüber gesprochen und bin anschließend in ein kleines „Rabbit Hole“ gefallen.

Zunächst fand ich es einfach nur schräg: Frauen, die auf TikTok oder Instagram in Pastellkleid, geblümter Schürze und mit sanfter Stimme Frühstück machen und über ihre „wahre Rolle als Ehefrau“ reden.

Das Ganze nennt sich dann „Tradwife“, also eine Frau, die sich bewusst für ein traditionelles Rollenbild entscheidet: Haus, Herd, Kinder, der Mann bringt das Geld nach Hause. Zunächst dachte ich: Wenn das für jemanden freiwillig funktioniert, meinetwegen.

Aber je länger ich mir das angeschaut habe, desto unwohler wurde mir. Denn dabei geht es nicht nur um hübsche Ästhetik. Sondern um ein Lebensmodell, das ganz klar sagt: So ist eine Frau richtig. Und der Rest? Der kommt nicht vor.

Ich find das mega weird. Und ehrlich gesagt auch bedenklich.

In dieser weichgezeichneten Welt fehlen queere Perspektiven völlig. Menschen, die in anderen Konstellationen leben. Alleinerziehende zum Beispiel. Chosen Families. Menschen, für die Care-Arbeit kein Lifestyle, sondern eine Notwendigkeit ist.

Klar, Ästhetik verkauft sich gut und es ist halt Instagram. Wenn diese Bilder jedoch ständig in Feeds gespült werden, entsteht ein Narrativ. Eines, das bedingungslose Fürsorgearbeit romantisiert, psychische Belastung ausblendet und Selbstbestimmung unter eine geblümte Decke kehrt.

Wenn mir jemand sagt, Feminismus mache unglücklich und das wahre Glück liege darin, dem Ehemann die Wäsche zu falten und ihm das Mittagessen zu servieren, dann kann ich das einfach nicht glauben. Das ist son Rückgriff auf die 50er-Jahre und mir wird da echt ganz unwohl.

Zählt Bewegung nur, wenn sie in einer App steht?

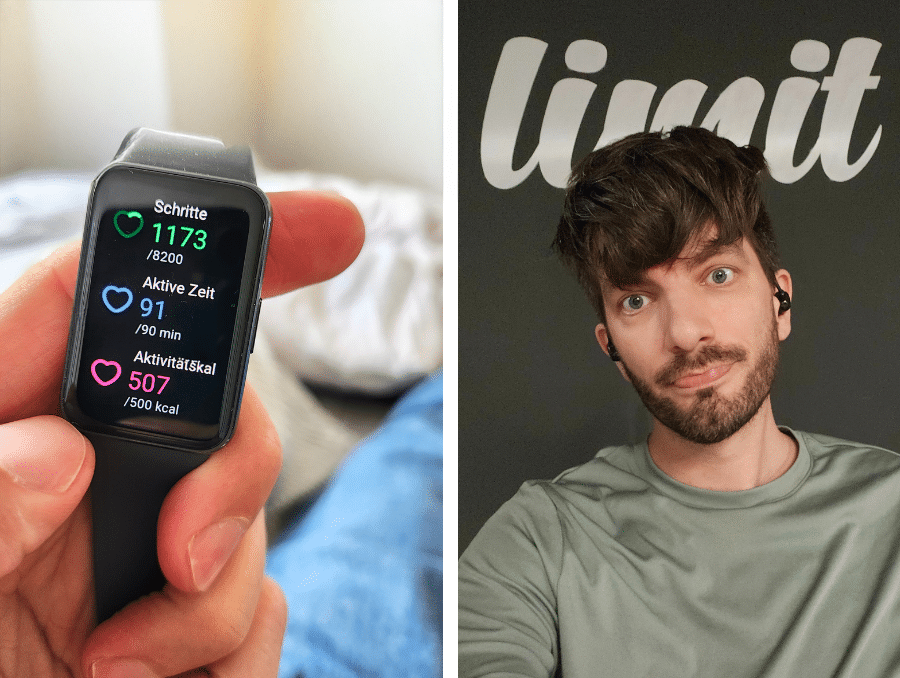

Im Januar habe ich ganz großspurig meine Ziele für 2025 aufgeschrieben. Einer der Vorsätze: Mit Hansefit mindestens 120 Mal ins Fitnessstudio gehen, also so im Schnitt zwei- bis dreimal pro Woche. Klingt machbar, dachte ich damals und hab das auch in einem Blogbeitrag zu meinen Neujahrsvorsätzen festgehalten.

Jetzt ist Juni vorbei und ich war in dem Monat genau fünf Mal im Fitnessstudio. Fünf. Mal. Okay, wow. Das klingt erstmal wie ein Totalausfall. Ist es aber vielleicht gar nicht, denn: Ich hab seit ein paar Wochen ein Business Bike und fahre damit jetzt wirklich regelmäßig durch Bochum. So alle zwei, drei Tage eine Stunde rund um die Jahrhunderthalle und die Erzbahntrasse lang. Das fühlt sich gut an. Und ja, es ist Bewegung. Nur: Die Hansefit-App zählt das natürlich nicht.

Und genau da fängt das Dilemma an. Denn eigentlich will ich ja ehrlich zu mir selbst sein. Aber wenn ich die App aufmache und da steht nur eine mickrige „5“, während ich gefühlt den halben Ruhrpott erradelt habe, dann fängt man plötzlich an, sich selbst zu belügen. Das zählt doch auch irgendwie …

Damit ich den Überblick nicht komplett verliere, hab ich mir jetzt zusätzlich noch eine Fitness-Tracking-Uhr geholt. Die zählt Schritte, erkennt Fahrradfahrten und gibt mir wenigstens ein etwas runderes Bild davon, wie aktiv ich wirklich bin.

Was ich dabei gelernt hab: Ziele sind super, aber man muss auch immer wieder prüfen, ob die Messmethode überhaupt zum echten Leben passt. Bewegung ist mehr als nur ins Fitnessstudio zu gehen. Und ich muss mir noch eine Möglichkeit überlegen, wie ich das nun alles tracke, so dass sich das für mich gut anfühlt.

Okay, das war jetzt gleich mal echt viel mehr, als ich eigentlich wollte. Aber irgendwie musste das alles mal raus. Mal sehen, wie das nächsten Monat läuft. Ich hoffe, es wird ein bisschen kürzer ;)! Ich nehm’s, wie’s kommt. Habt eine schöne Zeit. Bis bald im Juli! ♥

PS: Uhh, den super guten Clip zur Oslo-Pride will ich euch nicht vorenthalten. Ich feier den sehr, weil er mit leisen, aber klaren Bildern zeigt, was Sichtbarkeit im Alltag bedeuten kann: Sicherheit, Zugehörigkeit und Menschlichkeit.